農園の書庫で見つけた一冊の本

リモンシリョ農園に着いて間もなく、Nは訪問者用の控え室に通された。

壁際の低い書棚に、一冊だけ背表紙が革張りの本があった。

“Historia de Mierisch”――エンボス加工されたその文字を指先でなぞる。

手に取るとずっしりと重く、ページの間から少し乾いた紙の香りが立ち上った。

Nは、静かにページをめくった。

第1章:ブルーノの開拓と始まりの木

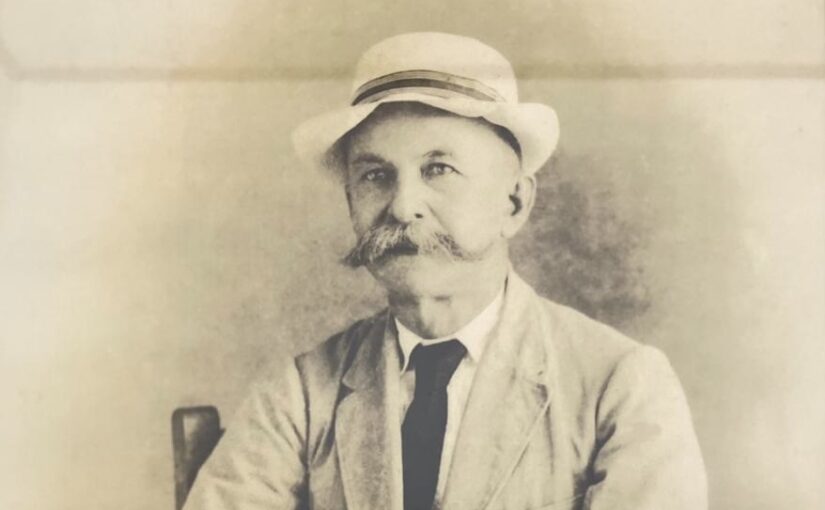

第一章には、一枚の古い写真が貼られていた。ドイツ風の服装をまとった若き男性。

「ブルーノ・ミエリッヒ・ボエティガー。1890年代、ニカラグア鉄道建設に従事し、山間部の136ヘクタールの土地を得る。その地を“Las Lajas”と呼び、1908年、ティピカ種の木を最初に植えた」

書き込みは端正で、ところどころに手書きの補足が加えられていた。

Nは思った。この地に立ち、異国の空に挑んだ若者がいたこと。

誇り高くも、静かな始まり。

第2章:博士の帰還と改革

ページを進めると、次に現れたのは「Erwin R. Mierisch」の名前だった。

米国で学び、研究者としての道を選びながらも、農園を継ぐため帰国した三代目。ページには、1990年代以降の改革の記録が綴られていた。

「大量生産からスペシャルティへ。地域共生の哲学を導入し、労働者3000人への福祉制度、教育、医療インフラを整備。品種開発・精製プロセスも改革」

その隣に、鉛筆書きでこう記されていた。

「2001年、帰路の農道で“ジャワ”と記された種袋を拾う。由来不明。育成開始」

何気ない一文だった。

だがNは、その言葉にしばらく指を置いた。

拾われた種。誰にも知られず、名前すらなく、ただ持ち帰られた一粒。

それがやがて、「ジャバニカ」として世界中のロースターを驚かせる存在になる。

ページの余白には、小さなインクで「2007年 CoE 第2位」とだけ記されていた。

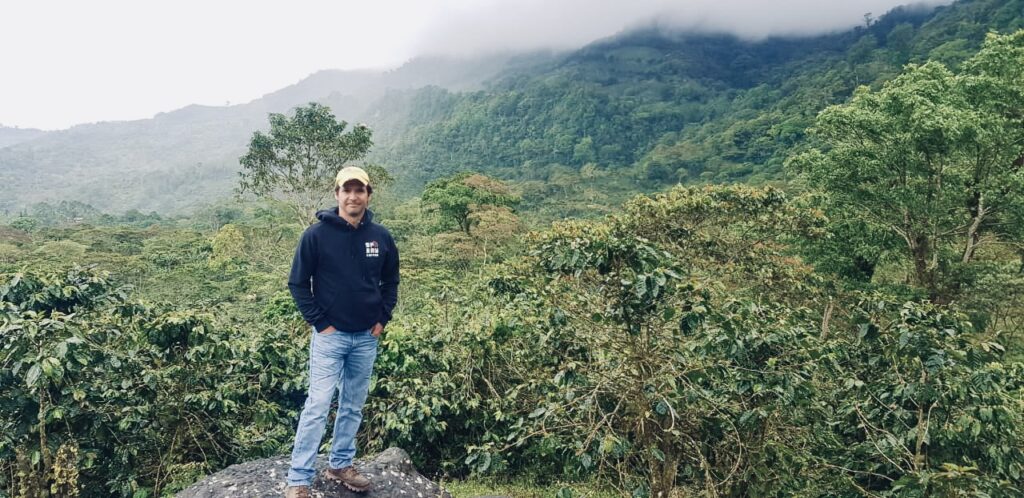

第3章:現在を担う若き継承者

最終章には、見覚えのある笑顔があった。

第五世代、エルウィン・ジュニア。通称“Wingo”。

農園の現責任者。発酵制御・乾燥技術の精度を高め、さらなる味の多様性を追求する日々。

どのページも“継承”というより、“更新”という言葉がふさわしかった。

本の中に挟まれた種の記憶

本を閉じる前に、Nはしばらくそのままページを見つめた。

折り込まれた一枚の紙。そこには、くすんだ茶色の種袋の写真が貼られていた。

“Javanica – 2001. sin nombre.”

名もなきときに、味は既に始まっていたのだ。

味わうことで立ち上る時間

カッピングルームの静けさの中で、Nは一杯のジャバニカを手にした。

豆を挽くと、まるでページをめくるように香りが立ち上る。

最初の印象は、驚くほどクリーン。重さやとろみのない、すっと舌の上を滑る質感。

そして、ダージリンのような優雅さをほのかに湛えた酸味が、ゆっくりと口の中に広がっていった。

その余韻の中に、Nはふと、ほんのりとレモンのような爽やかな酸を感じ取った。

紅茶にレモンを一滴垂らしたような、繊細で明るい香り。

その瞬間、記憶の底から“Las Lajas”という言葉が浮かび上がる。

ミエリッヒ家が、この土地を手に入れたときに名付けた名——レモン畑。

100年以上前、ブルーノがこの地で見つけた小さなレモンの木々。

それが耕され、受け継がれ、やがてジャバニカとなり、

いま自分のカップにまで続いていたのだ。

土地の香りは、名前を変えてもなお、香りとして残る。

そのことに気づいたNは、深く、静かに感動していた。

透明な味。

それは名よりも前に存在していた時間の香りだった。

本を閉じ、未来へ向かうまなざし

本を閉じて、Nは深く息をついた。

道端で拾われた無名の種。

異国の土地に根を張った家族の歩み。

名を得る前から宿っていた静かな価値。

そして、自分自身。

いつか、誰かに見出され、拾われた瞬間があったこと。

あの一粒が育った時間を、一杯の中に感じながら、

Nはそっとカップを口元に運んだ。

このコーヒーは、“ジャバニカ”という名前の前にある物語を、今も静かに語っている。

※本記事は、ニカラグアのマタガルバ地区にあるミエリッヒ家によって経営される「リモンシリョ ジャバニカ ウォッシュド」の歴史と特徴を基に創作されたフィクションです。

コーヒーの味わいとともに、その土地の記憶と人々の営みを感じていただければ幸いです。

この物語を、あなたのカップで。

西原珈琲店にて、ぜひお楽しみください。

—-風味バランス—-

苦味 ★☆☆

酸味 ★★☆

コク ★★☆

甘味 ★★☆

焙煎 ★★☆

フレーバー:ダージリン、レモン

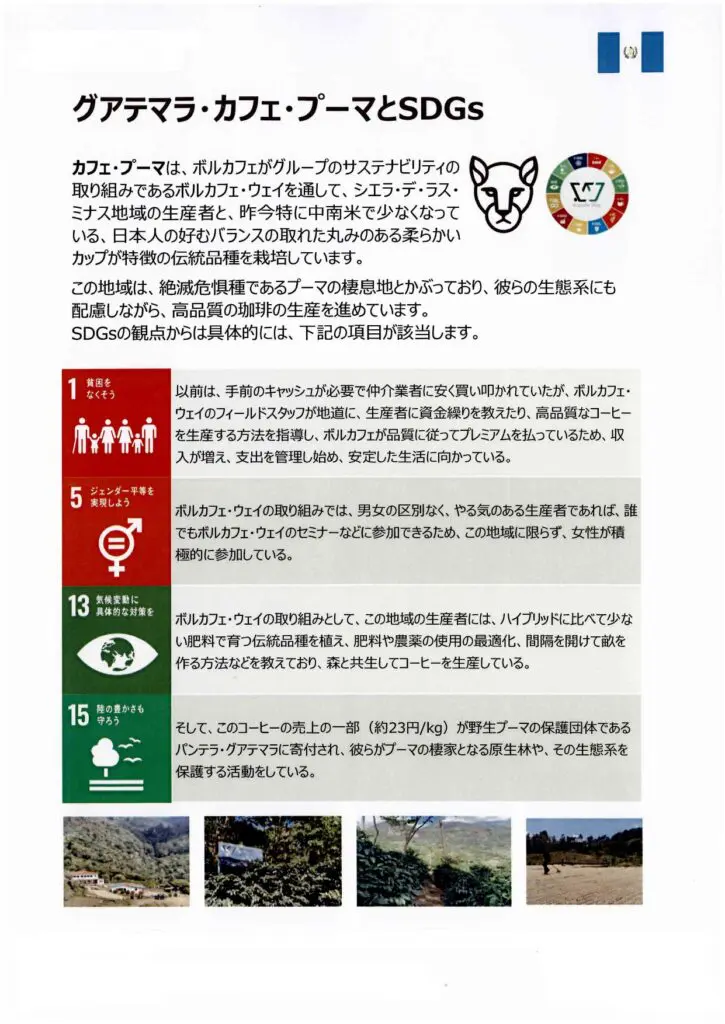

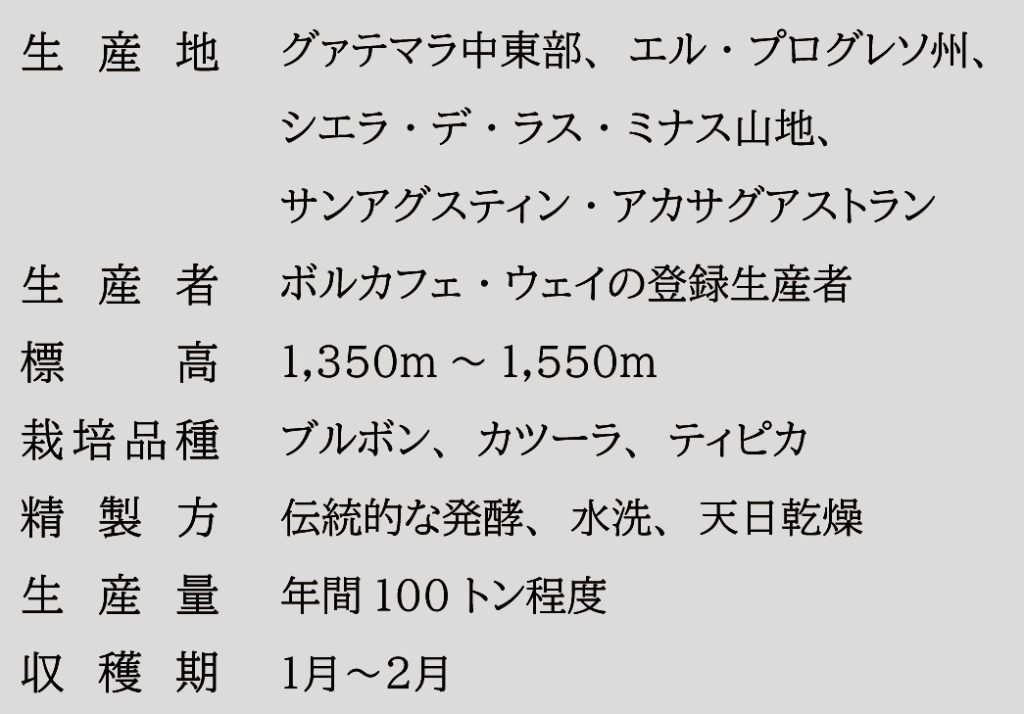

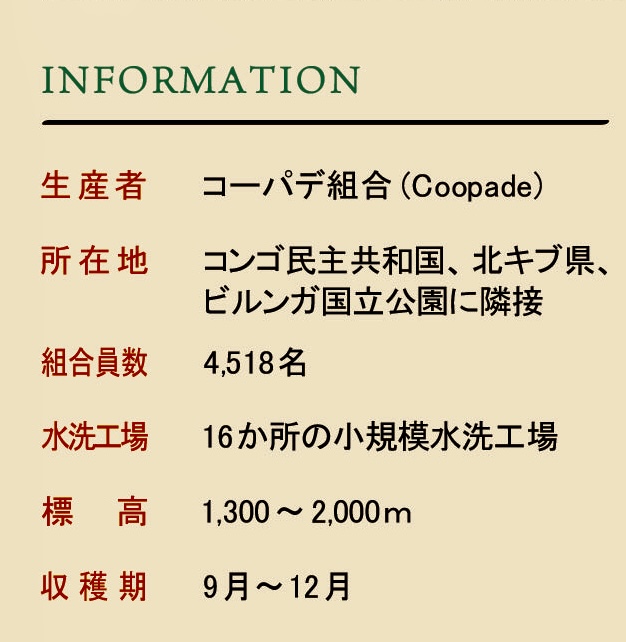

農園データ

| 生産国 | ニカラグア |

| 標高 | 980〜1,350m |

| 品種 | ジャバニカ |

| 精選 | ウォッシュド |